来春26年卒業予定の大学生・大学院生の就職内定率は、この4月の段階で60%を超えた。長期的な人手不足を見越した企業側の採用活動は年々前倒しされ、採用の解禁日などを決めたルールは形骸化する一方だ。年功序列、終身雇用が一体となっていた新卒一括採用の慣行が時代遅れになっていることは確かで、企業は新たな人材確保の手法を探っている。(報道局)

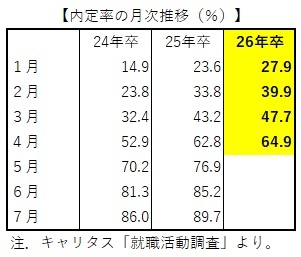

就職支援のキャリタスによると、4月1日時点の内定率(速報)は64.9%(前年同期比2.1ポイント増)に達した。そのうち24.6%は就活を終えている。リクルートの同様調査でも内定率は61.6%(同3.5ポイント増)で、4月としては22年以来、4年連続の上昇と13年来の最高。就活を終える「進路確定率」も39.9%(同4.4ポイント増)の高さだ。

企業の大卒採用活動については、政府の関係省庁連絡会議で広報活動は3月、採用活動は6月、内定出しは10月の解禁を原則としている。経団連などの経済団体や大学への調査では、双方とも「就活ルールは必要」との回答が7~8割の多数を占めたことに加え、学生が卒業論文作成など本分である学習時間を確保できるようにとの要望が強いこと。これらがルール存続の根拠となっている。

しかし、就活戦線はルールの存在を無視して、年々、早まるばかりだ。事実、今年もキャリタスによると広報解禁前の1月に内定率は27.9%、リクルートでも2月の内定率は39.3%に達しており、「10月内定」の指針などどこ吹く風だ=表。

しかし、就活戦線はルールの存在を無視して、年々、早まるばかりだ。事実、今年もキャリタスによると広報解禁前の1月に内定率は27.9%、リクルートでも2月の内定率は39.3%に達しており、「10月内定」の指針などどこ吹く風だ=表。

多くの企業は大学3年生の夏冬休みを利用したインターンシップなどを通じて、採用予定の学生を決めており、事実、キャリタスの内定学生の68.9%はインターンシップなどへの参加学生だった。情報通信業などの新興産業や、協定に加わっていない外資系企業などが早期内定の中心となっており、ルールの有名無実化に拍車を掛けている。

背景にあるのが、人手不足の深刻化。帝国データバンクの「2025年度雇用動向調査」によると、正社員の採用については58.8%が「採用予定」と回答、「採用予定はない」の28.5%を大きく上回っており、運輸・倉庫、製造業、金融、建設などの業種で採用意欲が高い。

ただ、「採用予定」の58.8%は、22年度から3年間続いた60%台から少し下がっている。これは企業側がいくら募集を掛けても人材が集まらず、採用コストが見合わないための"募集疲れ"のためとみられる。22年から続く物価高騰による原材料価格の上昇など、経営環境が厳しくなっていることも見逃せないが、それでも6割近い企業が正社員不足にあえいでいる実態が浮かび上がってくる。

それが新卒の初任給にも反映され、今春は新卒社員の初任給を「30万円台」に引き上げる企業が相次いだ。清水建設、大和ハウス、「ユニクロ」のファーストリテイリング、「すき家」のゼンショーHD、バンダイ、アシックスなど業種も幅広く、新卒社員にとってはまさに「春到来」と言っていい。

日本型雇用、あちこちに綻び目立つ

しかし、新卒の優遇によって給与体系が次第にフラット化し、中高年の給与水準が"中だるみ"状態になっている企業も少なくない。終身雇用と定年制を前提にした年功賃金体系が次第に崩れつつあり、大企業を中心に職種によっては新卒から「ジョブ型」給与を適用するケースも。日本型雇用は大きな曲がり角に差し掛かっていると言える。

就活ルールは経団連が主導した1953年の「就職協定」に始まり、その後、「倫理憲章」「採用選考指針」などに名前を変えながら存続。経団連が2021年以降の主導を放棄したため、代わりに政府が"肩代わり"して毎年、指針を示して現在に至っている。

企業も学生もインターンシップなどを通して事実上の就活、内定を決めており...

※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。