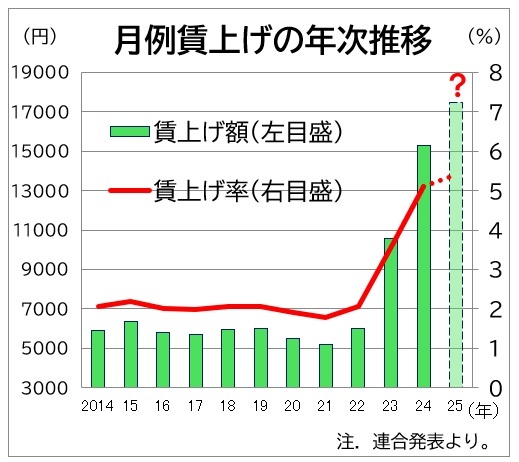

今年の春闘は予想通り、企業側による「高額回答」が相次いだ。しかし、物価上昇も落ち着く気配はなく、働く人たちの実質賃金が安定的にプラス転換するかどうかはかなり微妙な情勢となっている。一方、高額回答にこぎつけた企業とそれ以外の企業との格差は拡大傾向を強め、官民の共通目標である「格差縮小」の実現はさらに遠のいている。(報道局)

連合の集計によると、集中回答日直後の3月14日時点(760組合)では、加重平均1万7828円、賃上げ率5.46%。そのうち、従業員300人未満の企業(351組合)は1万4320円、5.09%。第2回目の19日時点では、全1388組合で1万7486円、5.40%、中小(724組合)は1万3288円、4.92%となった。

賃上げ要求した3973組合のうち、回答を得たのはまだ半分以下であり、賃上げ額・賃上げ率とも今後さらに動く見通しだが、早期妥結せずに労使交渉が長引く場合は妥結額が下がる傾向にあることから、今後の平均が2回目集計を上回る可能性は低いとみられる。連合は今回、平均賃上げ率について「5%以上、中小は6%以上」を大目標に掲げて臨んだが、2回目時点で中小はすでに5%台を割り込んでおり、6%目標の達成はかなり厳しい状況になっている。

賃上げ要求した3973組合のうち、回答を得たのはまだ半分以下であり、賃上げ額・賃上げ率とも今後さらに動く見通しだが、早期妥結せずに労使交渉が長引く場合は妥結額が下がる傾向にあることから、今後の平均が2回目集計を上回る可能性は低いとみられる。連合は今回、平均賃上げ率について「5%以上、中小は6%以上」を大目標に掲げて臨んだが、2回目時点で中小はすでに5%台を割り込んでおり、6%目標の達成はかなり厳しい状況になっている。

空前の人手不足となっているにもかかわらず、中小企業が大幅賃上げに踏み切れない背景には、大手と中小の間に横たわる賃金や生産性の大きな格差が容易に縮まらない現実があり、業績アップの見通しもないまま人材獲得に向けた「防衛的賃上げ」を余儀なくされている企業も多い。「今春闘の成否は中小の動向」として、例年になく中小の動向を強力支援する連合にとっても大きな試金石となっている。

帝国データバンクの調査によると、2月時点の企業の雇用動向は「正社員の採用予定がある」企業は58.8%(前年比2.7ポイント減)となり、21年度の55.3%以来、4年ぶりに60%台を割り込んだ。規模別にみると大企業は83.6%で採用意欲は旺盛だが、中小企業は54.4%、小規模企業は35.9%に大きく下がる。

帝国データバンクの調査によると、2月時点の企業の雇用動向は「正社員の採用予定がある」企業は58.8%(前年比2.7ポイント減)となり、21年度の55.3%以来、4年ぶりに60%台を割り込んだ。規模別にみると大企業は83.6%で採用意欲は旺盛だが、中小企業は54.4%、小規模企業は35.9%に大きく下がる。

同社によると、採用予定のない企業からは、「賃上げの流れが加速するなか、売り上げが上がらないため賃上げできず、新しい人材を入れたくても入れられない」(機械製造、小規模企業)、「人が欲しいが、雇えるほどの資金余力はない。週2~3日のパートを雇いたいが、採用体制を整える余裕もない」(サービス、小規模企業)などの声が挙がっており、賃上げと雇用の板挟みになっている中小企業の苦境をのぞかせている。大企業と中小企業の格差拡大は年々進んでいる。

問題は「強力な物価高対策」の中身

国民生活に目を向けると、これまでのところ、賃金アップより物価上昇の勢いが上回っており、生活は楽になっていない。厚生労働省の毎月勤労統計調査によると、名目賃金から物価上昇分を差し引いた実質賃金は今年1月(速報)に前年同月比1.8%減となった。昨年11月はプラス0.5%、12月も同0.3%とようやくプラス転換したのもつかの間、再びマイナスに戻ってしまったことは、賃金上昇の弱さを物語っている。

同統計で使う消費者物価指数には「帰属家賃」(持ち家の住民が支払う家賃相当分)が含まれておらず、...

※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。