サービス業などで顧客による著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント=カスハラ)を防ぐ法規制の動きが本格化している。政府は6月11日に明らかにした「骨太の方針」原案の中に、カスタマーハラスメントを含む職場におけるハラスメントについて「法的措置も視野に入れ、対策を強化する」と明記。カスハラ防止策に向けた検討を初めて政府方針に盛り込んだ。ただ、他のハラスメントと異なる側面もあり、どのような規制を敷くのが効果的なのか、今後の論議が注目されている。(報道局)

カスハラはコトの性格上、小売り、外食、宿泊などのサービス業で顧客との対面現場に集中している。生活に関連するサービス業などで構成する労働組合・UAゼンセンが所属組合員約3万3000人を対象に実施したアンケート調査によると、直近2年以内に被害に遭った人は46.8%。4年前に比べると1割ほど減り、官民の取り組みが効果を挙げてきてはいるものの、それでも半数近くの人が経験しているのが実態だ。

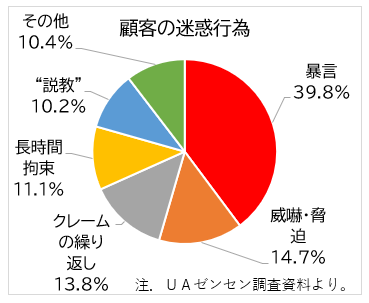

最も印象に残るカスハラを挙げてもらったところ、「暴言」の39.8%がダントツ。次いで、「威嚇・脅迫」の14.7%、「同じクレームの繰り返し」が13.8%、「長時間拘束」の11.1%、「権威的(説教)態度」の10.2%などが多かった=グラフ。「暴言」は6000件を超えているが、近年、口コミなどで急増している「SNS・ネット上での誹謗中傷」も0.8%あった。

最も印象に残るカスハラを挙げてもらったところ、「暴言」の39.8%がダントツ。次いで、「威嚇・脅迫」の14.7%、「同じクレームの繰り返し」が13.8%、「長時間拘束」の11.1%、「権威的(説教)態度」の10.2%などが多かった=グラフ。「暴言」は6000件を超えているが、近年、口コミなどで急増している「SNS・ネット上での誹謗中傷」も0.8%あった。

流通部門の具体例では「"女のくせに"と言われ、後日、顧客が日本刀を持って再来店した」「会計が終わっていないので声をかけたら、クレジットカードを投げつけられ、"何様のつもりだ"とどなられた」「酔っ払い客に注意したら、執拗に謝罪を要求されて動画を撮られ、心当たりのない中傷をSNSに掲載された」など、一線を越えた内容が列挙されている。

顧客の7割が男性で、過半数が「50~60代」と推定される。きっかけとなった理由は「不満のはけ口・嫌がらせ」が26.7%、「接客などのサービスミス」の19.3%などが多かったが、「わからない」が17.3%、「顧客の勘違い」も15.1%あった。

これらに対して被害者側がどうしたかといえば、「謝り続けた」「毅然と対応」「上司に引き継いだ」がそれぞれ3割余あった。しかし、個人ではなく企業側の対応となると42.2%が「特に対策はない」というのが現実で、4年前とほぼ同じだった。「マニュアル整備」「専門部署設置」が少し増えたものの、組織としての対応が後手に回っている実情が浮かび上がった。

ほぼ同時期に実施したパーソル総研のカスハラ調査では、介護士やヘルパーなどの福祉系職員の被害が最も多いという結果が出たが、ここでも対応としては「我慢した」が最も多く、被害者の"泣き寝入り"が常態化していることが推測される。

こうした実態の改善に向けて、政府・与党側も法制化に向けた動きを強めている。自民党はカスハラ対策プロジェクトチームを発足させ、5月14日に「総合的な対策強化に向けた提言」を公表。カスハラの定義、労働者保護、企業などへの支援、消費者の権利と責任などについて、法的な明確化を求めた。

「消費者の権利」とどこで折り合う?

UAゼンセンは調査結果を踏まえて、6月10日に参院議員会館で院内集会を開き、深刻な実態と法整備を含めた対策を訴えた=写真。これらに歩調を合わせ、政府は翌11日の「骨太の方針」原案にカスハラ防止の法規制の必要性を盛り込んだ。これを受けて、厚生労働省は労働施策総合推進法の中にカスハラ防止策を追加する方向で、労働政策審議会での審議を準備中だ。

UAゼンセンは調査結果を踏まえて、6月10日に参院議員会館で院内集会を開き、深刻な実態と法整備を含めた対策を訴えた=写真。これらに歩調を合わせ、政府は翌11日の「骨太の方針」原案にカスハラ防止の法規制の必要性を盛り込んだ。これを受けて、厚生労働省は労働施策総合推進法の中にカスハラ防止策を追加する方向で、労働政策審議会での審議を準備中だ。

これまで法制化されたハラスメント対策としては、男女雇用機会均等法でセクシャルハラスメント(セクハラ)、労働施策総合推進法でパワーハラスメント(パワハラ)防止を規定している。カスハラはこれらに続くハラスメント規制の一環で、これまでにも厚労省が企業向け対策マニュアルを作成するなど、一定の対策は打ってきた。しかし、法規制を本格化しようとすれば、セクハラやパワハラにはない独自の問題点をクリアする必要が生じる。

それは、「顧客という加害者」と「従業員という被害者」の間で生じるトラブルだからだ。セクハラやパワハラは、会社など組織内部で生じることが多いため、経営者と従業員への周知徹底を図ることでかなりの改善が見込めた。この点、カスハラは組織内部だけの問題ではなく、組織外の消費者の意識改革に訴えなければ大きな改善は見込めない。消費者は全国津々浦々に老若男女、外国人観光客なども存在する。

ハラスメントには、シロクロをつけにくい「グレーゾーン」がどうしても残りがちだ。例えば、セクハラなら「好意」の表現、パワハラなら「厳しい指導」が当事者の人間関係によってはセクハラやパワハラになりかねない。同様に、カスハラの場合も、消費者・顧客は会社製品・サービスなどに対して意見を言い、欠陥製品やサービスミスなどには注意喚起する権利があり、これらとカスハラを同一視はできない。

結局、パワハラと同様に、カスハラも該当パターンを挙げ、それらに該当・類似するケースをカスハラと認定することになりそうだ。同時に、...

※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。