今年も最低賃金をめぐる議論が始まった。政府の中央最低賃金審議会(藤村博之会長)は6月30日から審議を始め、7月末に答申の見通しだ。今年は全国平均で「1000円」の大台を打ち出せるかどうかが最大の焦点になっており、最低賃金レベルで従業員を雇っている企業には大きな重石になりそうだ。(報道局)

最低賃金(最賃)は同審議会内の「目安小委員会」で実質的に決められる。同委員会は賃金水準によって全国を4ブロック(23年から3ブロック)に分け、各ブロックの最賃の目安を示す。これを受けて各都道府県の審議会が最賃額を決め、10月から順次実施している。

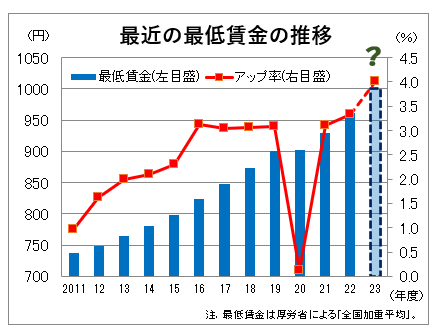

最賃は毎年、着実に上昇しており、現在の全国平均は961円。昨年、前年度から3.3%(31円)引き上げた。この上げ幅は過去最大で、中小企業団体などが抵抗したものの、前々年度がコロナ禍で据え置いたこともあって、やむを得ず受け入れた経緯がある=グラフ。

最賃は毎年、着実に上昇しており、現在の全国平均は961円。昨年、前年度から3.3%(31円)引き上げた。この上げ幅は過去最大で、中小企業団体などが抵抗したものの、前々年度がコロナ禍で据え置いたこともあって、やむを得ず受け入れた経緯がある=グラフ。

今年は、それをさらに上回る水準の引き上げが視野に入っている。1000円を超えるには4.06%にあたる39円以上の引き上げが必要になるが、その背景となっているのが昨年来の物価高騰と人手不足だ。

ロシアのウクライナ侵攻を発端にした世界的なエネルギー不足、食糧不足によって、日本も昨年後半から本格的な物価上昇局面に入った。総務省の消費者物価指数によると、生鮮食品を除く総合指数は昨年前半の2%上昇から、後半は3%台に上がり、昨年12月と今年1月は4%台に達した。その後は3%台に戻しているが、長年、デフレ下の低物価に慣れてきた日本企業や国民にとって、今回の物価上昇は生活を直撃した。

実際、厚生労働省の毎月勤労統計では昨年4月から実質賃金(名目給与から物価上昇を差し引いた指数)が14カ月連続のマイナスとなっている。連合によると、今年の春闘では3.58%という大幅な賃上げ率が実現したが、これで物価上昇分をカバーできるかどうかは、まだ予断を許さない。

もう一つの人手不足は、物価以上に構造的な問題で、賃金を上げないと人手が集まらない業種が増えている。厚労省の有効求人倍率はコロナ当時の1.1倍台から昨年は1.2~1.3倍台に上昇し、今年も1.3倍台で高止まりしている。総務省の完全失業率はコロナ下でも2%台後半で推移してきたが、昨年は景気回復とともに下がり、2.4~2.6%の低水準で現在に至っている。低失業率は働き盛りの生産年齢人口の減少を、低賃金・短時間就労の高齢者や女性の就労増で補っているためだが、これ以上増える可能性は低い。

すでに、人手不足を反映して非正規の賃金は上昇を続けており、派遣労働者の時給は1663円(5月3大都市圏、エン・ジャパン)、アルバイトも1276円(5月、ディップ)まで伸びている。職種別にみても、1000円以下の職種はもはや見当たらず、最賃の底上げ環境は整っていると言える。

政府も物価と賃金が安定的に伸びる「好循環」を目指し、「新しい資本主義実行計画」や「骨太の方針」に「平均1000円」の実現を書き込み、岸田首相も「今年の達成を含めた議論を」と強い期待をにじませた。

実現には多くのハードルも

だた、大幅引き上げには課題も多い。最賃の履行については厚労省が監督指導しているが、毎年、1割ほどの企業で違反が見つかっており、違反率の高い業種は農業、畜産・水産業、道路旅客運送業、印刷・製本業、映画・演劇業など、中小企業の多い業種に集中している。

経営体力の弱い企業にとって最賃の大幅引き上げは死活問題だが、...

※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。