今年の春闘は前半のヤマ場を越え、これまでのところは組合側要求に満額回答の企業が相次ぐなど、3年ぶりの「賃上げ率2%」の"成果"を生み出している。しかし、連合が目標にしていた定期昇給分を含めて「4%程度」には遠く、先進国における「低賃金国」の地位から抜け出すには厳しい水準のままだ。(報道局)

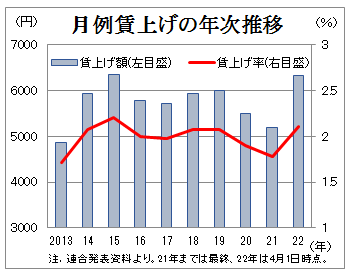

連合が発表した第3回回答集計(今月1日時点)によると、月例賃金の平均賃上げ額(加重平均)は6319円(前年同期比2.11%増)となった。これは2189労組、組合員約217万人の平均で、最終的には約4700労組に上るとみられることから、ほぼ半数の企業で回答を引き出したことになる=グラフ。

連合が発表した第3回回答集計(今月1日時点)によると、月例賃金の平均賃上げ額(加重平均)は6319円(前年同期比2.11%増)となった。これは2189労組、組合員約217万人の平均で、最終的には約4700労組に上るとみられることから、ほぼ半数の企業で回答を引き出したことになる=グラフ。

これを企業規模別にみると、労組員300人以上の企業(823労組、約202万人)では6413円(同2.12%増)、同300人未満の企業(1366労組、約15万人)では5125円(同2.06%増)となっており、中堅・大企業の方が賃上げ額、賃上げ率とも高め。一時金(ボーナス)は年間企業で4.94カ月分(同0.24ポイント増)、半年企業で2.44カ月分(同0.15ポイント増)といずれも前年を上回り、年収ベースで「社員に還元する」(経団連)という経営者側の考えが反映されている。

一方、非正規社員については、時給ベースの賃上げ額(加重平均)は25.52円アップの1053.36円、月給ベースの賃上げ額は5584円となり、賃上げ率は2.5%前後と正社員のアップ率を上回っている。今年の春闘は、コロナ禍で企業の慎重姿勢が続いていた20、21年に比べ、経営側は「各企業の実情に即した賃金を」(経団連)と一律賃上げには否定的だったが、好業績の企業には積極的な賃上げを要請。労組側は「4%程度の賃上げ」を目標に掲げ、政府も岸田首相が「好業績企業は3%を上回る賃上げを」と期待表明していた。

しかし、回答結果はこれまでのところ、事前の"期待値"には届いていない。その原因は、コロナ下で企業活動の制約が広範囲に続いているうえ、業績のよい企業は自動車などの輸出業界に限られ、国内を主要市場にしているサービス業界などの苦境が続いているためだ。もともと、生産性の低い企業にとって、コロナ禍は雇用調整助成金(雇調金)などの助けによって、雇用だけは維持するものの、賃金を上げられる状況にはほど遠いのが実態だ。

それを裏付ける要因の一つが企業の「休業者」の高止まり傾向。総務省が毎月公表している労働力調査によると、昨年1年間の就業者は6700万人前後で推移したが、そのうち3%程度を占める休業者も200万人前後で推移。昨年後半から減少傾向にあったが、今年になって再び増加に転じている。

休業者の多くは雇調金などの支援を通じて失業こそ免れているものの、賃金上昇の恩恵を受けにくい就労環境にある。ただ、まん延防止等重点措置が3月下旬に全国的に解除され、人流の回復によって飲食、宿泊、観光、旅行などの業界が息を吹き返す可能性はあり、明るい展望も見え始めている。コロナ禍も3年目に入り、社会経済活動と両立できる環境ができつつあるようだ。

原油高、ウクライナ情勢で物価上昇の懸念強まる

しかし、今年は原油高騰に伴う原材料価格の上昇が先行き不透明感を強める大きな要因として景気に水を差している。とりわけ、...

※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。