2022年春闘の労使攻防が間もなく本格化する。26日に連合と経団連のトップ懇談会、2月3日に連合の中央総決起集会、3月18日に集中回答という日程だ。新型コロナウイルスの感染下における3年目の春闘になるが、近年は春闘の"イベント化"が目立ち、景気を底上げする個人消費の回復に結び付く大幅賃上げが実現するかどうか、先行きには困難が伴いそうだ。(報道局)

今年も、春闘をめぐる政労使の姿勢に大きな変化はない。政府は岸田首相が昨年11月、「コロナ前の水準を回復した企業は3%を超える賃上げを」と期待表明し、今月5日には連合と経済3団体の新年会に出席し、「攻めの姿勢で賃上げを」と改めて労使に要請した。

これに対して、連合は定期昇給とベースアップを合わせて4%程度の賃上げ目標を掲げている。しかし、経団連は賃上げの必要性を認識しながらも、コロナ禍で企業業績のばらつきが大きいことから、一律の賃上げには消極的で、「個々の企業の実情に適した賃金」を主張する。いずれも、ここ数年のスタンスとほとんど変わらない。

08年のリーマン・ショック後の賃金相場は、16年ごろから政府が賃上げ目標を掲げ、労使はその数字をめぐって攻防を展開する「官製春闘」を繰り広げてきた。しかし、その結果は労働者側を満足させる水準にはならなかった。

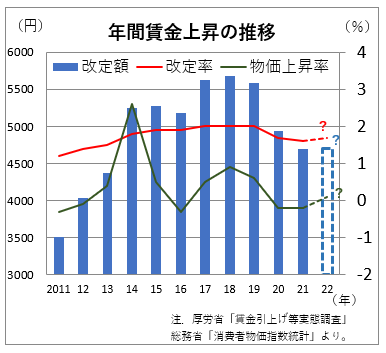

厚生労働省の「賃金引上げ等実態調査」によると、リーマン後の景気回復を反映して、企業の年間賃金の改定額(引き上げ企業と引き下げ企業を合わせた平均)は、12~19年の間は上昇基調が続いたものの、改定率は1%台の年が多く、17年から3年間だけようやく2%に乗せた程度だ。しかも、生鮮品を除く消費者物価の上下動を加味すると、実質賃金が2%に達したのは16年のわずか1年だけだった=グラフ。

厚生労働省の「賃金引上げ等実態調査」によると、リーマン後の景気回復を反映して、企業の年間賃金の改定額(引き上げ企業と引き下げ企業を合わせた平均)は、12~19年の間は上昇基調が続いたものの、改定率は1%台の年が多く、17年から3年間だけようやく2%に乗せた程度だ。しかも、生鮮品を除く消費者物価の上下動を加味すると、実質賃金が2%に達したのは16年のわずか1年だけだった=グラフ。

「官製春闘」で政府は毎年、概ね2%程度のベアを要請し、労組側は定昇を含む4%程度の賃上げを要求してきたが、どの年も遠く及ばない結果となっている。この間、景気拡大に伴う空前の人手不足が続いたものの、多くの企業は賃金水準の高い正社員の賃金をできるだけ抑え、賃金の低い非正規社員を増やして乗り切る政策を取ってきた。

しかも、稼いだ利益の多くを内部留保に回して投資機会をうかがったものの、国際競争力を失っていることもあって有効な投資に回せないまま現在に至り、内部留保額は20年度末で484兆円の過去最高に達しているのが実情だ。人件費を「コスト」扱いし、賃上げやスキルアップなどの人的投資を怠ってきたツケが競争力の下落に拍車をかけていることは間違いない。企業の賃上げ余力はかなり大きいとみてよい。

ただ、すべての企業の「一律賃上げ」がもはや不可能なことは、すでに労使の共通認識となっている。今年も大和証券グループのトップが「3%の賃上げ」を明言する一方で、コロナに直撃されているANAホールディングスのトップは「ベアは困難」としている。労組側も、相場をけん引する自動車総連が4年連続でベアの統一要求額を掲げないことを決めるなど、"個別化"が進んでいる。労組組織率が17%(21年)に過ぎず、労組のない企業が多数を占めている中で、労組のない企業では個々の社員より経営者側の力が強くなりがちであり、これも賃上げの抑制要因となっている。

物価上昇とオミクロン株の"せめぎ合い"

毎年の春闘で労使が議論を交わしても一過性で終わり、労使ともに問題を掘り下げて次回に生かす考えは持ち合わせていないようだ。経済同友会をはじめ、経営者側には「賃上げ目標〇%」といった攻防に疑問を呈している層も少なくないが、...

※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。