日本のサラリーマンの給料は、アベノミクスの「好景気」期間もほとんど上がらなかった。そこへ新型コロナウイルスの感染拡大という"国難"が押し寄せ、対面型サービス業を中心とする産業に大打撃を与えた。今回の衆院選では与野党とも、長期の努力が必要な「成長」より、短期の「分配」に重点を置く公約を並べたが、本格的な賃金上昇を目指すにはほとんど効果のないものばかりだ。(報道局)

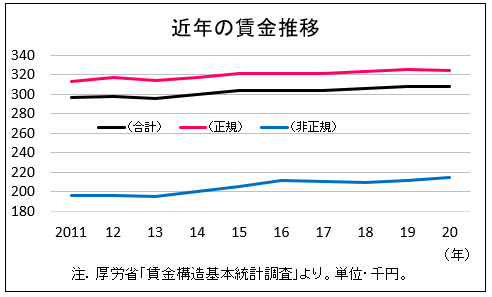

厚生労働省の賃金構造基本統計調査をみると、2013年から本格始動したアベノミクス以前の11年から昨年の20年までの10年間、賃金は少しずつ上昇したものの、正社員が3.6%、非正規社員が9.6%で、両者を合わせた全体の伸びは3.7%だった。年平均でわずか0.37%しか上がらなかったことになる=グラフ。

同様に国税庁の民間給与実態統計調査でも、給与所得者の平均年間給与は12年の408万円から徐々に上昇し、コロナ前の18年の441万円でピークアウトしたが、この6年間の伸び率は8.1%で、年平均では1.35%程度。それもボーナスを除く給料手当に限ると伸びは6.3%、年平均では1%がやっとだった。

ただ、国税庁の調査では正規と非正規の年収格差が12年当時の300万円から年々拡大し、19年には329万円まで格差が広がっている。厚労省の調査とは矛盾しているようにみえるが、国税庁はボーナス込みの年収比較なのに対して、厚労省は毎年6月時点の月例給与の比較のため、ボーナス分が入っていない。

このため、月例給与の格差は縮小してきたが、年収になると格差は拡大してきたと推定される。毎年の春闘でも、労組側が月例給与の賃上げにこだわったのに対して、経営側が「利益はボーナスに反映させる」と繰り返してきたことが数字に表れていると言える。

この間、コロナ前までは人手不足を背景に、就労者が増え続けた。総務省の労働力調査によると、正社員は12年当時から微減だったが、14年の3288万人を底に増加に転じ、20年は3529万人と241万人増えた。同様に非正規も一貫して増え続け、10年当時の1763万人から19年の2165万人まで402万人増えた。もちろん、非正規の増加には、高齢者雇用や女性活躍の促進が寄与したという側面もある。

20年はコロナ禍で75万人減少したが、少なくとも「アベノミクス時代は低賃金の非正規だけが増えた」との批判は誤りだ。結局、正規も非正規も就労者数こそ増えたものの、個々の労働者まで賃金上昇の恩恵は十分行き渡らなかった。この間、完全失業率は2.4%まで下がり、ほぼ完全雇用の状態となったことの裏返しであり、アベノミクスの「第三の矢」のはずだった成長戦略は未完に終わった。

生産性が低迷、つきまとう将来不安

この要因はさまざまだが、最も大きいのは日本企業の生産性の低迷と、将来不安に根差した個人消費の停滞によって、経済全体が活性化しなかったという点に尽きる。

日本の労働生産性は先進国のOECD(経済協力開発機構)の中でも37カ国中21位(19年)前後という低迷が続いている。労働生産性が低いと...

※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。