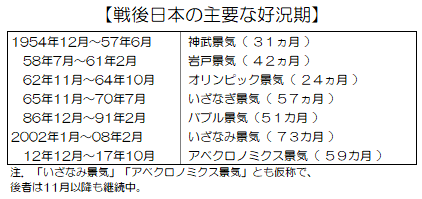

2018年の日本経済は、順調にスタートした。昨年10月に59カ月連続の景気拡大となり、高度成長期の「いざなぎ景気」の57カ月を抜き、戦後最長を記録した2002年からの73カ月に次ぐ2番目の長さになった=表。今年も、日本経済は基本的にこの流れを持続する可能性が高い。景気の長さを月単位で測ることにあまり意味はないが、中期的な動きとしては重要だ。

今回の景気拡大は、第2次安倍政権の誕生と同じ12年12月から始まった。07年に起きたリーマン・ショックのあおりで大きく落ち込んだ景気回復を目指し、日銀とタイアップした超金融緩和と財政出動が奏功、市場を円安・株高に誘導した。その後も、世界経済の順調な拡大が追い風となって、低成長ながらも回復を維持してきた。

今回の景気拡大は、第2次安倍政権の誕生と同じ12年12月から始まった。07年に起きたリーマン・ショックのあおりで大きく落ち込んだ景気回復を目指し、日銀とタイアップした超金融緩和と財政出動が奏功、市場を円安・株高に誘導した。その後も、世界経済の順調な拡大が追い風となって、低成長ながらも回復を維持してきた。

内閣府の国内総生産(GDP)統計によると、12年以降の実質成長率は毎年1%台を軸にした低成長だ。しかし、16年7~9月期の0.2%から10~12月期の0.3%、17年1~3月期の0.4%、4~6月期の0.7%とプラス幅を拡大させ、7~9月期も0.6%と、回復の足取りが次第に確かなものになっていることを示している。10~12月期(速報)は0.1%と伸び率は鈍化したが、主力の個人消費や設備投資は堅調であり、その勢いが今年も続いている。

この基調が大きく変わる要因は、今のところ見当たらない。多くの企業が人手不足に対応するため、今春闘でも2~3%の賃上げを迫られることは確実だから、サラリーマンの所得はさらに増える。同時に、企業は人手不足対策として省力化ソフトやAI(人工知能)導入などの設備投資に踏み切らざるを得ず、生産性の向上に本格的に取り組まなければならない環境に置かれている。

また、20年の東京オリンピック・パラリンピックを見込んだ競技設備などの公共事業、外国人観光客を迎えるホテルなどサービス施設の拡充といった“五輪特需”も今年から来年がピークとみられ、少なくとも年内は経済の活況が続くと予想される。

このまま景気拡大が続けば、来年1月には73カ月に達し、戦後最長に並ぶことになるが、その可能性は十分ある。ただ、2月に米国株価の暴落が日本にも波及し、まだ余波が残っている。市場関係者の間では一時的現象とみる向きが多いが、それが景気にどのような形で影響を及ぼすか、注意しておく必要はありそうだ。

今後、カギを握るのは国内以上に海外の動向にありそうだ。財務省の国際収支統計(速報)では、昨年の経常収支は21兆8742億円の黒字という10年ぶりの高水準で、リーマン・ショック前の07年に次ぐ水準となった。アジアの高度成長と円安が寄与したものだが、日本企業の海外直接投資が実を結び、配当などの大きな収益を稼ぎ出しているのが主要因だ。

もう一つは、日本への外国人観光客の増加。昨年は前年より2割近く増えて2869万人の過去最高に達した。消費額も同18%増の4兆4161億円と5年連続で過去最高を更新(観光庁調べ)しており、東京五輪に向けて訪日客数は当面増え続けると予想されることから、インバウンド消費が日本にとってかなりの追い風になることは間違いない。

急がれる「働き方改革関連法案」の成立

こうした景気の現状を踏まえ、日本が官民挙げて取り組まなければならないのは、生産性を上げるための「働き方改革」であろう。日本企業の生産性は先進国で最低クラスであり、従来の男性正社員を中心にした長時間労働では太刀打ちできないところにまで追い込まれている。

高齢者の活用は重要案件の一つ

もう一つは、非正規社員を主眼にした賃金改革だ。就労者の4割近くを占める非正規社員の賃金水準を上げて正社員の水準に近づけ、仮に非正規の共働き世帯でも安定した生活ができる中間層の復活がカギになる。正社員の減少を補うため、女性や高齢者の就労人口が増え続けているが、その大半は非正規の就労だ。正社員の「補佐」とみなして、割安な賃金を払う従来の方法では、いずれ「人手不足倒産」に追い込まれるだけだ。

政府が今国会に提出を予定している「働き方改革関連法案」は、景気が順調に推移しているこの時期こそ、絶好の成立機会になるだろう。国会では裁量労働制を拡大する根拠となるデータの信ぴょう性をめぐって紛糾しているが、改革全体の枠組みに目を向けるべきだろう。リーマン・ショックという突然の海外経済の変調によって、日本も大きな痛手をこうむった10年前の教訓を忘れてはならない。 (本間俊典=経済ジャーナリスト)