人手不足による労働市場のひっ迫の半面で、賃金水準のもたつきが鮮明になっている。厚生労働省がこのほど発表した毎月勤労統計調査(速報値)によると、2017年の現金給与総額は年間1人平均で約31万7000円(前年比0.4%増)だったが、物価上昇分を引いた実質賃金の伸びは同0.2%減となった。名目は4年連続のプラスだったが、実質はわずか1年でマイナスに逆戻り。景気の長期拡大が賃金にリンクしない、いびつな実態を物語っている。(報道局)

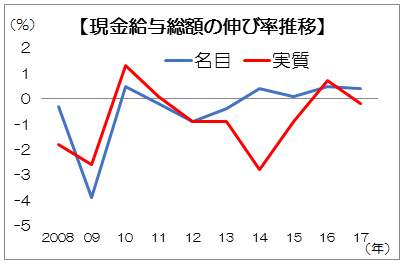

近年の賃金動向は、一言でいえば低水準で推移してきた。2008年のリーマン・ショックのあおりで、09年は名目が3.9%減、実質も2.6%減と大きく落ち込んだ。10年はどちらも一時的にプラス転換したものの、その後は経営側の慎重姿勢が強まって低迷が続いた。この結果、11年から名目は3年連続でマイナス、実質も12年から4年連続のマイナスという“賃金氷河期”となった。

近年の賃金動向は、一言でいえば低水準で推移してきた。2008年のリーマン・ショックのあおりで、09年は名目が3.9%減、実質も2.6%減と大きく落ち込んだ。10年はどちらも一時的にプラス転換したものの、その後は経営側の慎重姿勢が強まって低迷が続いた。この結果、11年から名目は3年連続でマイナス、実質も12年から4年連続のマイナスという“賃金氷河期”となった。

第2次安倍政権が始まった12年から景気回復が本格化し、政府が企業に賃金アップを誘導する「官製春闘」も手伝って、名目は14年から4年連続のプラスに転じた。しかし、実質は物価上昇に追い付かず、4年連続のマイナスを経て、16年にようやく0.7%増と水面から浮上したものの、17年には再び水面下に沈んでしまった=グラフ。

実質賃金がプラスにならないということは、賃金の増加より物価上昇が上回ってサラリーマンの生活水準が上がらないという意味であり、「好景気を実感できない」という多くの国民感情と結び付く。政府・日銀はかねてより、「2%の物価上昇」の政策目標を掲げてきたが遠く及ばず、14年以外は1%未満の上昇率で推移。それにもかかわらず、実質賃金が安定的にプラス転換できないのは、賃金の上昇率が低いためだ。

経団連の会員企業調査では、大手企業の月例賃上げ率は12年以降、2%台前半で推移している。しかし、これは正社員が中心で、パート労働者は含まれていない。多くの企業が人手不足対策として、産休・育休明けの主婦や定年後の高齢者の採用を増やしているが、その多くは短時間のパート勤務。もともと賃金水準が低いうえ、短時間勤務だから受け取る賃金は少ない。

毎月勤労統計調査は、こうした層も含む就労者1人分の給与額を弾くため、金額は低く出る傾向がある。ただ、新たに就労に加わった層は、家計の補助に“駆り出された”主婦や、すでに退職金などを得ている高齢者らも多いことから、「世帯収入」という視点でみれば別の生活風景が広がっている可能性はある。

大きな注目集める今年の春闘

こうした賃金傾向や物価動向を踏まえると、名目賃金はもちろん、実質賃金もプラスになるためには、「3%賃上げは必須」という政府や経団連の目標は妥当な線だ。自動車、電機、鉄鋼などの大手労組は3000円台のベア要求を出している企業が多いが、定期昇給も含めた賃上げは3%台ギリギリとなりそうだ。

連合の中央総決起集会・2月5日

経営側にとっては、賃上げと同時に、働き方改革の一環として労働時間の短縮にも取り組まなければならないことから、生産性を向上させないと人件費効率が下がるのは間違いない。同調査をみると、正社員が中心の一般労働者の総実働時間は、昨年は月間168.8時間。ここ4年ほどは0.1%程度の微増傾向が続いており、正社員は労働時間の短縮が進んでいないことをうかがわせる。

賃金と労働時間がこの状態のまま、昨年までの賃上げ水準で推移する限り、政府が悲願とする「デフレ脱却」に不十分なことは明らかだ。業績が好調な企業の多い現在、経営側がどこまで大局を見据えた回答に踏み切るか、今年の春闘は例年になく注目されている。