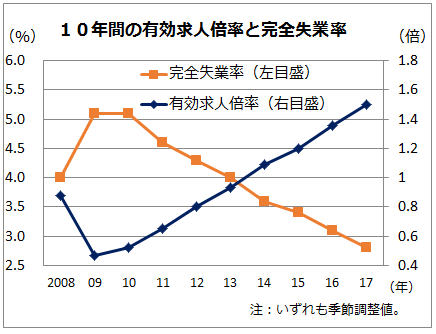

2017年の国内労働市場は、人手不足がさらに進み、統計的には有効求人倍率の上昇が止まらない一方、完全失業率は低下し続けるという需給のひっ迫が一層鮮明になった=グラフ。求人倍率は1.50倍で1973年の1.76倍に次ぐ高さ。失業率は2.8%で93年の2.5%に次ぐ低さと、いずれも歴史的な水準だ。このまま景気拡大が続けば、さらに需給はタイトになる可能性が高く、官民挙げての政策転換が必要な時期に来ている。(報道局)

有効求人倍率は業種にかなりのばらつきがある。高いのは昨年末時点で建設・採掘の4.68倍、サービスの3.75倍、専門・技術の2.41倍などが代表的であり、逆に低いのは事務の0.49倍、運輸・清掃などの0.80倍などだ。

建設・採掘やサービスは20年の東京五輪・パラリンピックの“準備”という側面が強いことから、いずれ緩和されるとの見通しもあるが、問題はサービスに含まれる介護で4.31倍に達している。厚生労働省の推計では、全団塊の世代が75歳以上になる25年になると、必要な介護職員約253万人に対して、供給見込みは約215万人で、38万人も不足する。それ以後も介護需要は高止まりするので、介護報酬の一層のアップなど政策面での誘導が事態を大きく左右するとみられる。

建設・採掘やサービスは20年の東京五輪・パラリンピックの“準備”という側面が強いことから、いずれ緩和されるとの見通しもあるが、問題はサービスに含まれる介護で4.31倍に達している。厚生労働省の推計では、全団塊の世代が75歳以上になる25年になると、必要な介護職員約253万人に対して、供給見込みは約215万人で、38万人も不足する。それ以後も介護需要は高止まりするので、介護報酬の一層のアップなど政策面での誘導が事態を大きく左右するとみられる。

一方、完全失業率が歴史的な低水準に来ているのは事実で、いつの時代にもある求人と求職のミスマッチを除く「完全雇用」状態にあるとの分析も多いが、必ずしもそうではない。少子化に伴う生産年齢人口の減少が定着した日本では、中年女性が出産・育児で仕事から離れる「M字カーブ」の解消が課題だったが、保育施設の充実などでM字のヘコみがかなり緩やかになっており、女性の就労者は全世代を通じて増えている。同様に、定年退職後も引き続き就労する男女高齢者の増加も著しく、こうした層が失業率の低下に寄与している点が大きい。

戦後の歴史をたどると、有効求人倍率が最も高かったのは73年の1.76倍だが、この水準は当時でも突出しており、その前後の年は1.1~1.2倍に過ぎず、73年に起きた第1次石油ショックの影響が浸透した75年からは一気に1倍を割り続けるというアップダウンの激しい時期だった。

介護未経験者の研修も盛ん=東京・パソナ本社

完全失業率の場合は、60~70年代半ばの高度成長期は実に1%台という超完全雇用状態だったが、やはり石油ショックの影響で76年に2%台に上昇。それがバブル崩壊後の94年の2.9%まで20年近く続いたが、95年以降は金融システム危機などによって不況が深刻化したのに加え、製造業の現地生産の拡大に伴う国内の空洞化が徐々に広がり、3~5%の高さが続いていた。バブル崩壊直後の02年には5.4%の過去最高を記録した。

効果上げるには官民の政策パッケージが必要

現代の雇用問題を解消する大きなカギとなるのは、女性や高齢者の処遇だ。この層の多くが非正規で就労しているため、賃金水準は低く、経営側の都合で雇い止めにされる機会が多い。能力の高い女性や経験豊富な高齢者は「正社員と同じ仕事をしている割に賃金が違い過ぎる」と感じており、旧来の“正社員主義”の雇用慣行が重い足かせとなっている。これが「完全雇用下の賃金停滞」という、現代特有の問題につながっているのだ。

政府は働き方改革法案の成立や同一労働同一賃金のガイドライン設定などを通じて、正社員主義を制度面から変えようとしている。しかし、厚生年金の支給に絡む「106万円の壁」は、依然として女性就労の「壁」となっている。

また、年金支給開始年齢の引き上げ問題は、高齢者の就労条件と密接なつながりがあるものの、多くの企業は定年制度の見直しに本格的に手をつけようとしていない。一見すれば、景気回復で生じた需給のひっ迫だが、官民が歩調を合わせる政策転換でないと、大きな効果が生まれにくいことを示唆している。