「高度プロ制度」(成果型)の創設などを巡って最後まで労使がモメた労働政策審議会の労働条件分科会(岩村正彦分科会長)は2日、同制度の創設を含む労働基準法などの改正要綱を了承、答申した。これを受けて厚生労働省は改正法案の作成に入り、来年4月施行を目標に今月末の国会提出を目指している。しかし、国民的なコンセンサスを得ているかどうか疑問なうえ、国会の審議日程も窮屈なことから、今国会で成立するかどうかは微妙な情勢だ。(報道局)

同分科会は2013年秋から計25回にわたって「今後の労働時間法制の在り方」について議論し、要綱では(1)労働時間でなく成果で評価される「高度プロフェッショナル制度(高度プロ制度)」を創設、(2)フレックスタイム制の清算期間を現在の1カ月から3カ月に延長、(3)裁量労働制の対象となる企画業務型に、法人向けの課題解決型提案営業などを加える、(4)年次有給休暇が10日以上ある労働者の場合、5日は企業側が時季指定、(5)中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の適用猶予の廃止――などを盛り込んでいる。(5)のみ施行は2019年度施行予定。

同分科会は2013年秋から計25回にわたって「今後の労働時間法制の在り方」について議論し、要綱では(1)労働時間でなく成果で評価される「高度プロフェッショナル制度(高度プロ制度)」を創設、(2)フレックスタイム制の清算期間を現在の1カ月から3カ月に延長、(3)裁量労働制の対象となる企画業務型に、法人向けの課題解決型提案営業などを加える、(4)年次有給休暇が10日以上ある労働者の場合、5日は企業側が時季指定、(5)中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の適用猶予の廃止――などを盛り込んでいる。(5)のみ施行は2019年度施行予定。

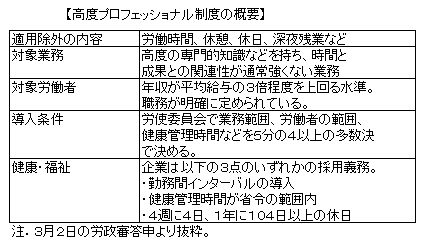

このうち、(1)の高度プロ制度は、8年前の安倍政権が導入を図ろうとして取りやめた「ホワイトカラー・エグゼンプション」と同じもので、制度の概要は=表=の通り。労基法の定める労働時間、休憩、休日、深夜残業などの規制を適用せず、労使で契約した仕事の「成果」だけで給与が決まる。

言い換えると、いつ働いていつ休むかなどは労働者側の判断に任される自律性の高い就労形態で、長年にわたって日本企業の主流となっていた「会社に出勤し、残業や休日出勤も手当が出ればOK」という、労働時間を基本に置いた就労形態とは異なる新しい制度を法制化するものだ。

言い換えると、いつ働いていつ休むかなどは労働者側の判断に任される自律性の高い就労形態で、長年にわたって日本企業の主流となっていた「会社に出勤し、残業や休日出勤も手当が出ればOK」という、労働時間を基本に置いた就労形態とは異なる新しい制度を法制化するものだ。

こうした働き方は、職務範囲があいまいなまま会社に出勤して、チームプレーで仕事をしてきた従来型サラリーマンにはなじまないことから、まずは個人プレーの多いディーラー、コンサルタントといった「年収1075万円以上で、高度の専門知識が必要な業務」に限定してスタートする。

これらの職種は、すでに実質的には高度プロ制度の働き方をしている。また、企業の管理職、記者職など裁量労働制下で働く多くの労働者も、深夜残業の規制などはあるものの、やはり実質的には高度プロ制度的な働き方をしており、それほどの違和感はないとみられる。

最大の問題は、対象業務がなし崩し的に拡大され、残業代が生活費に事実上組み込まれている一般サラリーマンまで、いずれは高度プロ制度の対象になるのではないか、という労働者側の懸念だ。現行の労基法では労働時間の上限規制が事実上ないだけに、「対象が拡大すれば、給料は変わらないのに、業務量だけが青天井に増える可能性が出て来る。過労死を増やしかねない」と警戒一色だった。

終始受け身に立たされた労政審

今回、高度プロ制度が提案されたのは、実は労政審ではなく、内閣府が事務局になっている産業競争力会議と規制改革会議によって。日本の長時間労働と生産性の低さを打開し、長時間労働では就労できない女性や高齢者らも含めた多様な就労形態を実現するのを目的としたもので、これが昨年6月、政府の「日本再興戦略改訂2014」に盛り込まれ、閣議決定されてボールは労政審に投げられる形となった。

それまでの1年ほど、裁量労働制や長時間労働の見直しといった“部分テーマ”に限って議論してきた労政審の雰囲気は一変し、「成果型」を認めるかどうか、労使の主張は真っ向から対立。労働者側が「残業代ゼロ」といった定番の批判を展開したのに対して、それをかわすため、最近になって厚労省が「高度プロフェッショナル制度」と言い換えて“限定導入”する印象に努めるなど、多様な働き方を目指す前向きな議論をしたとは言い難い。

結局、答申は新制度創設などを「おおむね妥当」とする一方で、労働者側から「長時間労働を助長するだけであり、認められない」との付帯意見を付ける条件付き回答となり、これが今後の国会審議に影響を及ぼす可能性がある。規制改革会議などでは、当初から「労政審できちんと決められるのか」との危惧が強かったが、それが的中する結果となった。このままでは、調整能力を欠いた労政審への不信感が高まり、地盤沈下は避けられないであろう。

今回の労働時間法制を巡る長時間の議論は、日本企業の働き方の問題点を改めて浮き彫りにしたに過ぎず、多様な働き方を実現する制度に向けて大きく改善するかどうかは、かなり疑わしい。労働時間の上限規制、三六(さぶろく)協定の是非など、本質的な議論を避けたからだが、ホワイトカラーの生産性が高まる可能性も困難になった。