11月は政府の「過労死等防止啓発月間」。今や「カローシ」は国際語になっており、日本の労働制度に対して海外の冷ややかな目が注がれている。今月1日、議員立法による「過労死等防止対策推進法」(過労死防止法)が施行されたが、官民挙げての本格的な対策はこれからだ。(報道局)

同推進法では過労死などの防止のため、政府に調査研究、啓発活動、相談体制の整備、民間活動に対する支援―-などの対策を求めており、そのための「大綱」を定める「過労死等防止対策推進協議会」の設置を義務付けた。協議会メンバーは過労死に遭った遺族らの当事者、労使、専門家で構成し、12月中にスタートする方針だ。

同推進法では過労死などの防止のため、政府に調査研究、啓発活動、相談体制の整備、民間活動に対する支援―-などの対策を求めており、そのための「大綱」を定める「過労死等防止対策推進協議会」の設置を義務付けた。協議会メンバーは過労死に遭った遺族らの当事者、労使、専門家で構成し、12月中にスタートする方針だ。

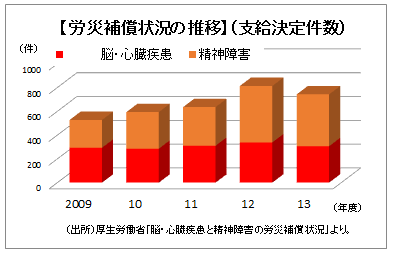

厚生労働省が毎年発表している「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」によると、2008年のリーマン・ショック以降、件数は増加基調にある。脳・心臓疾患の労災認定件数は13年度が306件(うち死亡が133件)と3年連続で300件を超えた。同様に、精神疾患の認定件数も13年度は436件(うち死亡が63件)と脳・心臓疾患を上回っている=グラフ。

13年度の1カ月平均の時間外労働時間(残業)をみると、脳・神経疾患では306件のうち、「80時間~100時間未満」が最多の106件。精神障害でも436件のうち、「20時間未満」が最多の89件だが、「100時間以上~120時間未満」が46件で続いている。これらは、長時間労働が心身の健康に悪影響を与えているという、疑いない結果を示している。

同推進法の施行に合わせ、10月には弁護士や遺族らで構成する民間の「過労死等防止対策推進全国センター」も発足した。厚生労働省は今月14日、同センターなどの協力を得てシンポジウムを開き、官民挙げての啓発活動に取り組む。

「総論賛成、各論反対」の労政審

一方、労働時間法制の面から、厚労省の労働政策審議会では労働条件分科会(岩村正彦分科会長)で過労死防止に向けた議論を続けている。具体的には長時間労働の抑制と年次有給休暇の取得促進、フレックスタイム制や裁量労働制の見直し、労働時間によらない「成果型」業務の対象範囲などについて――などが議題に上がっている。

しかし、労働基準法では月60時間超の残業代を5割増に規定しているものの、中小企業については猶予されており、労働側委員が「長時間労働のもたらす弊害は明白。中小企業を除外しているダブルスタンダードを早急に解消すべきだ」と主張しているのに対して、中小企業の代表委員からは「収益体質の弱い中小企業まで一律に割増残業代を払わせるのは、現実を無視したもの」と反論するなど、労使の主張は平行線をたどったまま。

また、EU諸国で採用されている長時間労働後の「勤務間インターバル」規制についても、労働側委員が「心身の健康確保などの観点からも導入が必要」と訴えているのに対して、企業側委員は「現在でも労使協議で導入できる制度であり、企業ごとの実態に合った制度にするべきで、一律規制には反対」と譲らず、典型的な総論賛成、各論反対の様相を見せている。

日本の長時間労働は、戦後の高度成長期に男性正社員を中心に形成されたビジネス風土だが、労働人口の減少下にある現代では機能マヒしつつあり、柔軟な労働時間の設定と生産性の向上が至上課題だ。しかし、厚労省の毎月勤労統計調査によると、日本の労働者の年間総実労働時間はパートタイマーを含めると1700時間台半ばだが、正社員の多い一般労働者に限ると、ここ20年ほどは2000時間余に高止まったまま推移している。

また、有給休暇の取得率に至っては、近年は50%を下回る水準のままで、「働き過ぎ」日本を裏付けている。それにもかかわらず、過労死の背景になっている長時間労働が容易に是正されない現状は、長年に渡って定着した労働慣行を変えることがいかに困難かを物語っている。