本連載では、男女雇用機会均等法が施行された1986年以降の、企業における女性活用を振り返ります。第1回では、「第一の時代」(1986年~1999年)に焦点を当て、この時代の女性活用の特徴や課題を整理しました。第一の時代における女性活用は、それまでの男女別の雇用管理に風穴を開けるという意味では一定の成果があったものの、男性と同等の雇用管理が適用された「女性総合職」をはじめとする女性社員が十分に定着しなかったという面で、企業の女性活用は「挫折」を経験したといえます。この時代には、もともと女性活用に関して、均等法や育児休業法で求められる範囲で最低限対応しておこうという企業が少なくなかった中で、結果として、1990年代後半には、女性活用に対する企業の関心の低下が顕著にみてとれました。

しかしながら、2000年代に入ると、別の観点から、女性活用に対する企業の関心が高まってきます。第2回は、女性活用の「第二の時代」(2000年代)について、詳しくみていきましょう。

1・両立支援~両立支援制度の利用環境の整備等で女性社員が定着

合計特殊出生率(注1) は、1989年に前年1.66から1.57に急落し、「1.57ショック」として注目された後も低下に歯止めがかからず、1999年には1.34まで落ち込みました(注2) 。少子化に対する危機意識が高まるなかで、2000年代に入って仕事と家庭の両立支援に関する法制度が急ピッチで整備されました。

合計特殊出生率(注1) は、1989年に前年1.66から1.57に急落し、「1.57ショック」として注目された後も低下に歯止めがかからず、1999年には1.34まで落ち込みました(注2) 。少子化に対する危機意識が高まるなかで、2000年代に入って仕事と家庭の両立支援に関する法制度が急ピッチで整備されました。

育児・介護休業法については、2001年(不利益取り扱いの禁止、時間外労働の制限、勤務時間の短縮等の措置の対象年齢の引き上げ等)、2004年(期間雇用者への適用、保育園待機等の場合の休業延長、子の看護休暇等)、2009年(3歳までの短時間勤務制度の導入義務化、父親も子育てができる働き方の実現、法の実効性の確保等)に改正法が公布され、段階的に施行されました。

このうち2009年の改正法では、少子化抑制の観点から男性の育児参加の重要性が指摘されるなか、「父親も子育てができる働き方の実現」(2010年施行)として、専業主婦の夫も育児休業を取得できるようになったほか、父母ともに育児休業を取得する場合は休業可能期間が延長される等、男性の育児休業取得促進の観点が強く盛り込まれました。

また、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)が2003年に公布(一部同時に施行)され、2年の準備期間を経た2005年より、規模301人以上の企業に対して、両立支援のために雇用環境や労働条件の整備を図る「一般事業主行動計画」の策定・提出が義務づけられました(規模300人以下の企業は努力義務)。また、行動計画に定めた目標を達成し、男性の育児休業取得等を含む認定基準を満たした企業は、申請により「子育てサポート企業」としての認定を受け、次世代認定マーク(通称「くるみん」)を広告、商品、求人広告などにつけてアピールできるようになりました。

このように、矢継ぎ早に両立支援に関する法整備が進められた背景には、企業においても、少子化による市場の縮小や労働力人口の減少に対する危機感が高まるなかで、第一の時代(1986年~1999年)に比べて、法整備に対する企業側の抵抗が少なかったこともあげられます。そういう意味で、第二の時代(2000年代)においては、「両立支援」に関して法を上回る対応を行う企業が少なからずみられます。具体的には、最低限の制度しかなかった企業では制度の充実が図られ、すでに制度が整備されていた企業では制度を利用しやすい、両立しやすい職場環境の整備が進められました。

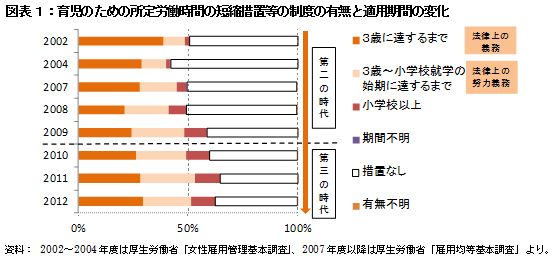

図表1は、比較的長い時系列で制度内容の変化を追える「育児のための所定労働時間の短縮措置等」(注3) について、その有無と対象となる子どもの年齢をみたものです。2002年には「3歳~小学校就学の始期に達するまで」「小学校以上」という法(義務)を上回る対応をとる割合は各9.6%、2.0%にとどまっていますが、その後特に2000年代に大きく上昇しています(2009年には各24.0%、10.2%)。

図表2で企業の事例をみても、「育児諸制度の利用者は着実に増加」(2002年・NEC)、「育児による退職者がゼロ」(2002年・キッコーマン)、「休業制度の利用率は100%」(2005年・ローランド)等、制度がどの程度利用されているかという観点から、先進的な取り組みが紹介されています。

図表2:企業における女性活用の事例(第二の時代:2000年代)

また、育児休業制度を利用することができても、その後も仕事と家庭を両立できるような職場環境がないと、結局女性社員の定着を図ることは難しいでしょう。このため、「両立支援」の観点から働き方が見直されたのも、第二の時代の特徴だといえます。具体的に「両立しやすい職場環境の整備」に関する掲載事例をみると、意識・業務・マネジメントの改革を通じた恒常的な長時間労働の是正に加えて、勤務できる時間や場所を柔軟化する取り組みが進められています。

このように、「両立支援制度の導入・充実」の次の段階として、制度利用と定着に向けた実質的な環境整備を進めた企業においては、育児休業制度、短時間勤務制度をはじめとする両立支援制度の利用者が増加し、女性社員の定着が進んできました。育児休業取得率の推移をみても、女性は2002年の64.0%から2009年には85.6%に上昇しています(厚生労働省2002年度「女性雇用管理基本調査」、厚労省2009年度「雇用均等基本調査」)。

また、「子供1人誕生につき100万円」(2006年・大和ハウス工業)、「第3子出産で40万円の一時金」(2008年・浜屋)、「出産で100万円の祝い金」(2009年・アキュラホーム)というように、少子化抑制のための直接的な施策を打ち出す事例が出てきたのも、第二の時代の特徴だといえましょう。

2・均等推進~女性の育成・登用への関心は高まらず

均等法については、努力義務だった募集・採用、配置・昇進の均等が1999年に義務化されたほか、2007年には性差別禁止の範囲が拡大され、間接差別も原則として禁止されるなど、男女の雇用機会の均等のための規制はより厳しく、実質的なものへと進化してきました。

しかしながら、前述した「両立支援」に関する事例と比べると、第二の時代に掲載されている「女性の育成・登用」に関する事例は非常に少ないといえます。役職に占める女性の割合を2000年と2009年で比較しても、部長、課長、係長が各2.2%、4.0%、8.1%から各4.9%、7.2%、13.8%へというように、増加はしているものの依然として低い水準にとどまっています(厚労省「賃金構造基本統計調査」)。

この背景としては2つの要因が考えられます。1つ目は、第二の時代は、少子化への危機感の高まりのもと、女性活用のなかでもとりわけ両立支援の重要性が認識された面が大きかったということです。2つ目は、第一の時代においても「女性の育成・登用」面の課題があったものの、それが十分に分析、改善されないままに、初期キャリアの段階での退職という「挫折」を迎え、一時期、企業の女性活用に対する関心そのものが低下してしまったことです。つまり、第一の時代における均等推進上の教訓が、第二の時代における女性活用に十分に生かされなかったと考えられます。

一方、「均等推進」のうち、1986年の均等法施行を契機として導入された「コース別雇用管理」については、見直しの事例が数多く掲載されています。具体的には、コースをより細かく設定する事例(2005年・クボタ、2005年・東洋製作所)、コースを整理・統合する事例(2008年・野村証券、2008年・あいおい損害保険)、増加してきた非正社員との均衡の観点からコースを見直した事例(2008年・ユニクロ)などがあげられます。

第二の時代において、両立支援のために制度の充実や職場環境の整備が進められた企業においては、育児休業制度や短時間勤務制度などの両立支援制度の利用者が増加し、女性社員の定着が進んできます。一方で、こうした企業においては、新たな課題として、女性社員ばかりが制度を利用し、さらに利用期間が長期化することによるキャリア形成の遅れが指摘されるようになってきます。つまり、せっかく女性社員の定着が進んだにもかかわらず、十分な活躍ができていないという、均等推進の面での課題が改めて浮かび上がってくるなかで、女性活用は新しい「第三の時代」を迎えることになります。 (つづく)

注1: 合計特殊出生率(期間合計特殊出生率)とは、その年次の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。

注2: 合計特殊出生率は2005年の1.26を底に微増傾向にある(2012年は1.41)。

注3: 改正育児・介護休業法(2009年公布)の施行前は、短時間勤務制度、所定外労働免除制度、フレックスタイム制度、時差出勤の制度、事業所内保育施設の設置運営等のいずれかの制度を設けることが、子が3歳までは義務(選択的措置義務)、3歳から小学校就学の始期までは努力義務とされていたが、施行後、子が3歳までについては、このうち短時間勤務制度と所定外労働免除制度が義務化された。

松浦 民恵氏(まつうら・たみえ) 1966年、大阪府生まれ。89年に神戸大学法学部卒業、日本生命保険入社。95年にニッセイ基礎研究所。2008年から東京大学社会科学研究所特任研究員、10年に学習院大学大学院博士後期課程単位取得退学、同年から同研究所主任研究員。11年に博士(経営学)。『営業職の人材マネジメント』(中央経済社)など著書、論文、講演など多数。