「企業における女性の活躍推進」――。昨年来、政府から強く発信されている注目のテーマだ。内閣府は「女性の活躍『見える化』サイト」を開設し、各企業の役員・管理職への女性の登用や仕事と生活の両立推進に関する情報を業種別に公表している。一過性のスローガンや誤ったとらえ方に陥らないためにも、「女性活用」の経過と現状を押さえておく必要があろう。この問題に着目し、女性活用の変遷を振り返るとともに、今後の課題を多面的に調査・考察した、ニッセイ基礎研究所生活研究部の松浦民恵主任研究員のリポートを連載する。(報道局)

※この連載は全4回です。

はじめに

2013年4月には、安倍総理が「成長戦略スピーチ」で、役員への女性の登用等を経済団体に要望したことを公表し、女性の活躍を政策的に一層推進していく決意を表明しました。さらに、同年6月には、政府の成長戦略「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」(2013年6月14日)が公表され、「特に、これまで活かしきれていなかった我が国最大の潜在力である『女性の力』を最大限発揮できるようにすることは、少子高齢化で労働力人口の減少が懸念される中で、新たな成長分野を支えていく人材を確保していくためにも不可欠である」と、「女性の活躍推進」の重要性が強調されました。

2013年4月には、安倍総理が「成長戦略スピーチ」で、役員への女性の登用等を経済団体に要望したことを公表し、女性の活躍を政策的に一層推進していく決意を表明しました。さらに、同年6月には、政府の成長戦略「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」(2013年6月14日)が公表され、「特に、これまで活かしきれていなかった我が国最大の潜在力である『女性の力』を最大限発揮できるようにすることは、少子高齢化で労働力人口の減少が懸念される中で、新たな成長分野を支えていく人材を確保していくためにも不可欠である」と、「女性の活躍推進」の重要性が強調されました。

これとは別に、2003年に政府は「社会のあらゆる分野において、2020年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30%程度になるよう期待する」という目標を掲げています(2003年6月20日男女共同参画推進本部決定)。また、2010年12月に閣議決定された第3次男女共同参画基本計画には、2015年までに課長以上の管理職に占める女性の割合を10%以上とするという目標が盛り込まれています。

こうした一連の動きのなかで、「女性活用」が再び注目されつつあります。企業のなかにも、自社の女性活用のあり方を見直し、女性の管理職や役員への登用を加速させようとする動きがみられます。一方で、女性活用は、「古くて新しいテーマ」と揶揄されるように、過去においても注目された経緯があり、多くの企業が取り組んできたにもかかわらず、いまだに十分な成果があがっていません。

企業が自社の女性活用を見直すに当たって、これまでどのような女性活用の取り組みが行われてきたのか、その変遷を理解しておくことは重要です。本連載では、企業における女性活用の変遷を振り返り、今後の課題について考えてみたいと思います 。 (注1)

本連載では、男女雇用機会均等法の施行により男女別の雇用管理が規制され、企業の女性活用政策の大きな転換点となった、1986年以降の女性活用を振り返ります。また、女性活用を考えるうえでは、女性雇用者の約半数を占める非正社員の活用も重要な論点となりますが、ここでは管理職登用に向けた女性活用に焦点を当て、管理職に相対的に近い女性正社員に対する企業の取り組みを中心にみていきたいと思います。

本連載では、女性活用の変遷を「第一の時代」(1986年~1999年)、「第二の時代」(2000年代)、「第三の時代」(2010年代)に区分して紹介します 。 (注2)それぞれの時代について、企業の行動に大きな影響を及ぼす法制度の動きを概観したうえで、企業による女性活用の事例の特徴や課題をみていきたいと思います。なお、女性活用に関連する主な法制度としては、特に「男女雇用機会均等法 (注3)」「育児・介護休業法 (注4) 」「次世代育成支援対策推進法」を取り上げます(図表1)。

女性活用に関する企業の事例については『労政時報』(労務行政)を参照します。事例は、大きく仕事と家庭の「両立支援」と、雇用管理における男女の「均等推進」に分け、さらに前者を「両立支援制度の導入・充実」と「両立しやすい職場環境の整備」に、後者を「コース別雇用管理」と「女性の育成・登用」に区分し、計4つのカテゴリーに分類して整理します。事例には複数のカテゴリーを包含するものもありますが、特に重要だと考えられる取り組みに注目し、筆者の判断で一つのカテゴリーに割り当てることとします。

連載1回目は、まず、第一の時代について具体的にみていきましょう。

1・均等推進~大企業を中心にコース別雇用管理制度が普及

男女別の雇用管理を規制する男女雇用機会均等法(以下「均等法」)は1986年に施行され、これにより募集・採用、配置・昇進に関する男女の機会均等が努力義務化され、教育訓練や福利厚生における男女差別が禁止されました。均等法は、「国際的には署名により、国内的には婦人問題企画推進本部の申し合わせによりいわば約束がされていた」(伊岐,2011)女子差別撤廃条約 (注5) 批准に向けた必要条件として議論の俎上にのぼり、その後労使の強い抵抗等を経てようやく施行に至りました (注6) 。男性は仕事、女性は家庭、といった伝統的な男女役割分業が当然視され、女性社員の結婚退社が「寿(ことぶき)退社」と呼ばれていたような1980年代 (注7) における均等法の施行は、企業の女性活用政策に重大なインパクトを与えたと考えられます。

均等法の施行に対応するために、企業は従来の男女別の雇用管理を見直さざるを得なくなりましたが、当時、男女の雇用管理のあり方が特に大きく異なっていた大企業において、現実的な選択肢として採用されたのが、コース別雇用管理制度の導入です。当時のコース別雇用管理制度は、雇用管理のコースがたとえば「総合職」と「一般職」に区分され、「一般職」は基本的に女性のみ、「総合職」については男性がほとんどですが女性にも門戸が開かれている、という形が一般的でした。つまり、「女性総合職」に限って、「男性総合職」と同等の雇用管理が適用される仕組みです。

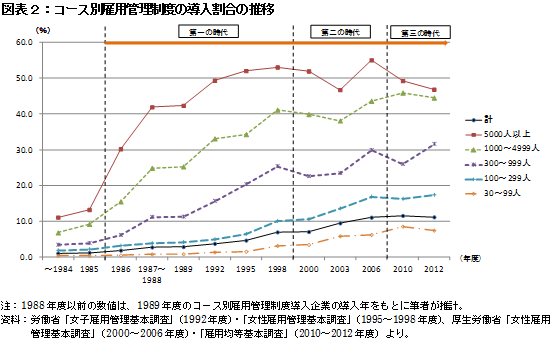

図表2をみても、均等法施行前後で、大企業におけるコース別雇用管理制度の導入割合が大きく上昇しており、1989年度には規模5000人以上で42.3%、規模1000~4999人で25.3%にのぼっています(全体計は2.9%)。実際、法施行当初には、「女子をアリバイ程度に少人数募集し、その余はすべて男子を募集する」ケースや「女子学生には会社案内を送付しない、説明会への案内を行わない」ケースもあったと記録されています(伊岐,2011)。

図表3で企業の事例をみても、1986年はコース別雇用管理制度の事例が数多く掲載されており、従来は男性のみが担当していた仕事に女性総合職が進出していく動きがみてとれます。一方で、均等法施行を機に、女性総合職に限らず、女性社員全般の活用を強化しようとする動きも活発化してきました。なかでも、「女性だけの」ショップ長(1986年・丸井)、渉外(1986年・多摩中央信用金庫)、ホーム・コーディネーター(1986年・ホームイング)、配電施工チーム(1992年・関電工)、研究所(1992年・TDK)、「女性による」女性代理店のネットワーク化(1986年・同和火災海上保険)など、特定の分野に特化して「女性だけ」を戦力化する取り組みが目立ちます (注8) 。なお、新入社員教育も見直され、大卒女性などに対して、部分的もしくは全面的に男性と同じ内容の教育を適用し始めた事例が紹介されています。

図表3:企業における女性活用の事例(第一の時代:1986年~1999年)

女性管理職については、管理職の7%を女性が占めるというような事例(1986年・リクルート)もあるものの、他は「出現」(1986年・富士通)、「進出」(1986年・日本DEC)、「初の」(1986年・日本航空)といった表現で女性管理職が紹介されており、女性管理職がいる企業がまだ珍しい状況であったことがうかがえます。

この間の部長、課長、係長に占める女性の割合をみると、1986年には各1.1%、1.7%、3.8%、1999年には各2.1%、3.4%、8.2%と、ほぼ倍増しているものの極めて低い割合にとどまっています(労働省「賃金構造基本統計調査」)。ただし、女性の役職者が1人でもいる企業の割合をみると、1984年度には37.3%でしたが、2000年度には62.0%まで上昇しています(労働省1984年度「女子労働者の雇用管理に関する調査」、2000年度厚生労働省「女性雇用管理基本調査」)。つまり、第一の時代(1986年~1999年)は、管理職には基本的には男性しか登用されないという前例に風穴を開け、多くの企業で女性管理職の第一号を出すという面では、一定の成果がみられた時代だったといえるでしょう。

一方、均等法への対応プロセスのなかで出現した「女性総合職」という存在は、位置づけ的には、女性管理職に最も近いはずの存在であったと考えられます。しかしながら、女性総合職は社内で期待と好奇の目を向けられ、本人達は「男性総合職」や他の女性社員の狭間でどう振る舞えばよいのか、管理職(上司)を含む周囲は彼女達をどう扱ったらよいのか、戸惑う場面が少なくありませんでした。また、企業の人事も、女性総合職の採用にともないさまざまな局面で新しい判断を迫られ、他の女性社員の活用政策を含めた見直しを余儀なくされることもありました。そういう意味で、第一の時代は、女性活用の混乱と試行錯誤の時代でもあったと考えられます。

2・両立支援~最低限の対応は女性社員の定着につながらず

1992年には「育児休業法 (注9) 」が施行され、1歳までの子を持つ男女労働者は、配偶者が専業主婦(夫)の場合など労使協定で定められる例外等を除き、原則として育児休業を取得できるようになりました。

このような中、「両立支援」の事例としては、法施行に先駆けて、あるいは法を上回る育児休業制度を導入している企業が紹介されています(図表3)。ただし、育児休業法の施行に対しても特に企業側の抵抗が大きかった中、大部分の企業の育児休業制度は、法が求める最低限の内容にとどめられました。

1993年度の労働省「女子雇用管理基本調査」をみても、育児休業制度の規定を持つ企業(50.8%)のうち、法定通り1歳までの期間を設定している企業が91.3%を占めます (注10) 。また、第一の時代には、「両立しやすい環境整備」に関する掲載事例がほとんどなく、育児休業制度等を利用しやすい環境整備にまで、企業の関心が及んでいなかった様子がみてとれます。結果として女性の育児休業取得率は、1993年が48.1%、1999年が56.4%と、出産前に退職してしまった女性を除いても、半数前後の取得にとどまっています(労働省1993年度「女子雇用管理基本調査」、労働省1999年度「女性雇用管理基本調査」)。

このように、「両立支援」については最低限の制度はできたものの十分に利用されていない状況であったうえ、「均等推進」における初の女性総合職の活用をめぐる混乱もあいまって、女性総合職の定着は進まず、いわゆる均等法世代の多くは初期キャリアにおいて退職することになります。この時代に、労務行政は、上場企業を中心とした主要企業を対象として、1986年以降の入社者の定着率(在籍者数/採用者数)を調査しています。この調査で1986年入社者の5年後の定着率をみると、大卒の男性の84.5%に対して、大卒の女性は50.4%にとどまっています(『労政時報』1991年9月6日、No.3035)。

均等法の施行を機に、男性総合職と同等の雇用管理を適用したにもかかわらず、女性総合職が十分に定着しなかったという面で、企業の女性活用は「挫折」を経験しました。しかしながら、だからといって定着を進めるために両立支援を強化すべきという気運はすぐには盛り上がらず、むしろ1990年代の後半には「両立支援」に関する掲載事例が見当たらなくなっています。そもそも第一の時代の女性活用は法対応を主な目的としており、女性活用の重要性が十分に認識されていなかったことが、企業が「挫折」を教訓に次なる改善措置を講じようという流れにならなかった大きな要因だと考えられます。1990年代後半には、「均等推進」の「女性の育成・登用」に関する掲載事例も少なく、女性活用に対する企業の関心が全般に低下したまま、女性活用の「第二の時代」(2000年代)の訪れを待つことになります。 (つづく)

注1: 本稿での考察においては、東京大学社会科学研究所ワーク・ライフ・バランス推進・研究プロジェクト(代表:佐藤博樹東京大学教授)での活動・議論が大いに参考になりました。ここに記してお礼申し上げます。なお、本稿における主張は筆者の個人的見解であり、本稿に誤りがあればその責はすべて筆者にあります。

注2: 「女性労働政策の展開」について詳述されている伊岐典子(2011)『女性労働政策の展開-「正義」「活用」「福祉」の視点から-』労働政策研究・研修機構『労働政策レポート』Vol.9(以下、伊岐,2011)では、「正義」「活用」「福祉」の視点から時代が区分され、1986年~2001年は「『活用』視点が顕在化し、『正義』視点の平等が進んだ発展期」、2001年~2010年は「『福祉』視点及び『正義』視点の広がりとともに政策効果が問われた転換期」として位置付けられています。

注3:雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保等に関する法律。

注4:育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律。

注5:女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約。1979年に国連総会で採択され、日本も1980年7月の世界会議で署名を行いました。直前の同年6月に、各省庁の次官から構成される「婦人問題企画推進本部」が「(前略)批准のため、国内法制等諸条件の整備に努めるものとする」旨の申し合わせ(婦人に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約について)を行っています。

注6:施行までの経緯については、赤松良子(2003)『均等法を作る』(勁草書房)に詳説されています。

注7:女性活用を推進する均等法の施行と同じ年に、国民年金法等の一部を改正する法律が施行され、後に女性の就業調整の誘因となる第三号被保険者制度が創設されました。

注8:女性だけのプロジェクトチームから男女混成のチーム編成へと転換したという、この時代では珍しい事例もあります(1986年・三菱自動車工業)。

注9:育児休業等に関する法律。

注10:育児休業制度の規定を持つ企業のうち、「勤続1年未満の者」「配偶者が常態として子を養育することが可能な者」「1年以内に退職することが明らかな者」を対象から除外している割合はそれぞれ70.4%、65.5%、70.1%。

松浦 民恵氏(まつうら・たみえ) 1966年、大阪府生まれ。89年に神戸大学法学部卒業、日本生命保険入社。95年にニッセイ基礎研究所。2008年から東京大学社会科学研究所特任研究員、10年に学習院大学大学院博士後期課程単位取得退学、同年から同研究所主任研究員。11年に博士(経営学)。『営業職の人材マネジメント』(中央経済社)など著書、論文、講演など多数。