厚生労働省は4月1日、今後5年程度を視野に入れた各種雇用政策の方向性を示す「雇用政策基本方針」を発表した。前回の2008年2月策定の内容を全面改正したもので、今後の取り組みの「背骨」となる。新たに打ち出した特徴点はどこにあるのか。主に「基本的考え方」と「基本的な方向性」に焦点を当て、前回の方針との比較を加えながら狙いを探った。(報道局)

雇用政策基本方針は、1966年に制定された雇用対策法に基づき、概ね5年おきに策定。同法は、経済と社会情勢の変化に対応し、雇用政策全般に必要な施策を総合的に講じることを国の責務と位置付け、それを通じて、経済社会の発展と労働者の完全雇用の達成を目的としている。

今回公表された基本方針では、若年層から高齢者まであらゆる課題と対応が取りこぼしなく記されている。言い換えると、課題を包括するあまり、全体が平板に見えてしまうきらいも否めない。しかし、基本方針が果たす役割に照らすと当然であり、注目すべき特徴は基本的な「考え方」と「方向性」の部分に明快に集約されたと言える。

個々と社会全体の成長で好循環を目指す

過去の例を見ると、基本方針にはその都度、サブフレーズが付くことが多い。今回は「仕事を通じた一人一人の成長と、社会全体の成長の好循環を目指して」とうたっている。成長と好循環というフレーズに、現政権の性格が表れている。08年は「すべての人々が能力を発揮し、安心して働き、安定した生活ができる社会の実現」だった。

この年は秋にリーマン・ショックが発生しており、長引くデフレと合わせ、「経済二番底」を予測するかのような適切なキャッチフレーズになっている。これが約6年間使用され、今回、現状を直視した「次なる一歩」を見据えた表現になった。

「基本的な考え方」に特徴くっきり

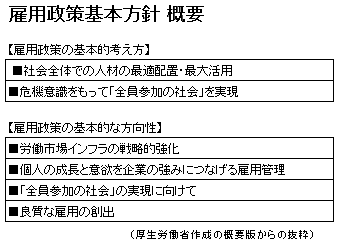

今回の基本的な「考え方」は大きく2点。ひとつは、「社会全体での人材の最適配置・最大活用」、もうひとつは「危機意識をもって『全員参加の社会』を実現」と定めた。前者はその具体例として、①外部労働市場の機能強化に向けて、能力開発・能力の「見える化」、民間人材ビジネス、地方公共団体、公共職業安定所等の連携によるマッチング機能の最大化といった「労働市場インフラ」の整備。②公正で納得できる処遇や、キャリア形成に配慮した人事配置等の適切な雇用管理――を挙げている。

今回の基本的な「考え方」は大きく2点。ひとつは、「社会全体での人材の最適配置・最大活用」、もうひとつは「危機意識をもって『全員参加の社会』を実現」と定めた。前者はその具体例として、①外部労働市場の機能強化に向けて、能力開発・能力の「見える化」、民間人材ビジネス、地方公共団体、公共職業安定所等の連携によるマッチング機能の最大化といった「労働市場インフラ」の整備。②公正で納得できる処遇や、キャリア形成に配慮した人事配置等の適切な雇用管理――を挙げている。

後者では、①労働力人口が減少する中で、働く意欲と能力のある者が参加することができるよう、それぞれに必要とされる支援を実施。②特に、社会の担い手となる若者に対して総合的かつ体系的な枠組みによる支援を実施――を掲げた。

08年の「考え方」は、(1)安定の確保、(2)多様性の尊重、(3)公正の確保――の3点であり、その具体例の中には、「外部労働市場の機能強化」や「民間人材ビジネスとの連携」、「労働市場のインフラ」という言葉は見当たらない。「民間人材ビジネス」は「民間の労働力需給調整機関」と記され、連携ではなく、「それぞれの特性を十分に生かして」となっていた。この民間重視、活用を明確に打ち出した変化のあたりに、少子高齢化とグローバル社会などの諸課題を官民一体となって「今、正面から対応しよう」という姿勢が読み取れる。

留意点としては、ここで記された「外部労働市場」や「労働市場インフラの整備」などは、スローガンだけで自然に構築されていく訳ではなく、行政との連携による最大化や、その整備に向けた後押し、環境づくり、社会的コンセンサスの形成が不可欠であることだ。方針の要となる部分に使われている言葉であり、ここは「共通認識」が必要だろう。

こうした「基本的な考え方」が、これから数年間にわたる雇用政策の基軸となっていく。毎年更新されるものではないため、その位置付けは大きい。 (つづく)