Q 今年の育児・介護休業法の改正のうち、「所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大」「短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加」とは、どのような内容でしょうか。

A 育児・介護休業法では、一定の年齢に達するまでの子を養育する労働者が事業主に対して請求することで、所定労働時間を超える労働(残業)が免除される「所定外労働の制限(残業免除)」の制度があります。4月1日からの法改正により、従来は「3歳未満の子を養育する労働者」に限られていた所定外労働の制限の対象の範囲が、「小学校就学前の子を育てる労働者」にまで拡大されました。対象労働者が残業免除を受けられる範囲が小学校就学前のタイミングにまで拡大されたことで、病気がちな子どもへの対応や就学に向けた準備などに時間を要する労働者の希望にも合致し、仕事と育児との両立がより図りやすくなります。

A 育児・介護休業法では、一定の年齢に達するまでの子を養育する労働者が事業主に対して請求することで、所定労働時間を超える労働(残業)が免除される「所定外労働の制限(残業免除)」の制度があります。4月1日からの法改正により、従来は「3歳未満の子を養育する労働者」に限られていた所定外労働の制限の対象の範囲が、「小学校就学前の子を育てる労働者」にまで拡大されました。対象労働者が残業免除を受けられる範囲が小学校就学前のタイミングにまで拡大されたことで、病気がちな子どもへの対応や就学に向けた準備などに時間を要する労働者の希望にも合致し、仕事と育児との両立がより図りやすくなります。

事業主は、該当する労働者から請求があった場合には、原則として所定労働時間を超えて働かせることはできず、その希望に応じて終業時刻には退勤させなければなりません。この制度は何回でも利用することができますが、一般的には就業規則などの規定に基づいて、労働者が会社に申請書を提出することによって手続きをとることになります。改正によってその様式や適用が変わることになりますので、不利益や混乱を招くことのないように実施していきたいものです。

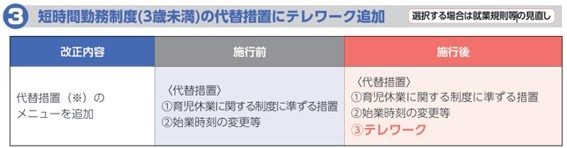

さらに4月の改正では、3歳未満の子を養育する労働者が短時間勤務をしていないことの代替措置として、テレワーク(在宅勤務)の措置が追加されました。従来の育児休業に関する制度に準ずる措置、終業時刻の変更等に加えられたメニューですが、コロナ禍にテレワークによる就業を経験したことで、テレワークの形態を好む労働者も増えつつあるため、テレワーク勤務規程などを育児の場面でも確実に適用することができるよう、社内の運用体制の確認や労働者への周知などをはかることが大切だといえるでしょう。あわせて、3歳未満の子どもを養育する労働者に対して、テレワークの選択を可能とする努力義務が事業主に課されましたので、育児の場面においてテレワークを活用した働き方の選択肢が増えることになり、テレワークの働き方自体もコロナ禍の時代とは異なる意義を帯びていくことになります。この点はあくまで努力義務ではありますが、労働者の幅広いニーズにできるかぎり対応することで、人材の定着と活躍をあと押ししていきたいものです。

(小岩 広宣/社会保険労務士法人ナデック 代表社員)