Q 今年の育児・介護休業法の改正のうち、「子の看護休暇の拡大」とは、どのような内容でしょうか。

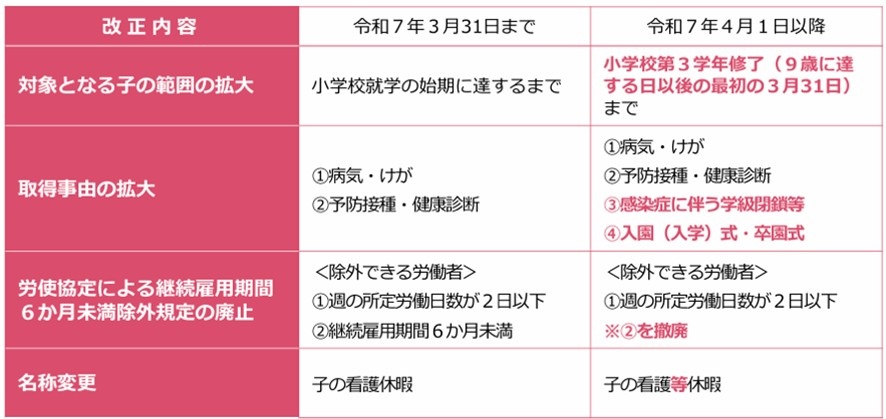

A 2025年の育児・介護休業法の改正内容は多岐に渡っていますが、数ある改正項目の中でも、さまざまなリーフレットなどでもまずトップバッターとして紹介され、実務上ももっともインパクトが大きいのが、「子の看護休暇の拡大」です。「看護休暇」とは、負傷しまたは疾病にかかった子の世話などを行うための休暇のことをいいますが、対象となる子について要件を満たした場合には、1年間に5日間(子が2人以上の場合は10日間)の子の看護休暇を与えなければなりません。改正前は小学校就学の始期までの子が対象とされていましたが、4月1日からは小学校第3学年修了までの子に拡大されました。また、取得理由について、負傷、疾病、予防接種、健康診断のほか、新たに感染症に伴う学級閉鎖や入園(入学)式、卒園式が追加されました。

A 2025年の育児・介護休業法の改正内容は多岐に渡っていますが、数ある改正項目の中でも、さまざまなリーフレットなどでもまずトップバッターとして紹介され、実務上ももっともインパクトが大きいのが、「子の看護休暇の拡大」です。「看護休暇」とは、負傷しまたは疾病にかかった子の世話などを行うための休暇のことをいいますが、対象となる子について要件を満たした場合には、1年間に5日間(子が2人以上の場合は10日間)の子の看護休暇を与えなければなりません。改正前は小学校就学の始期までの子が対象とされていましたが、4月1日からは小学校第3学年修了までの子に拡大されました。また、取得理由について、負傷、疾病、予防接種、健康診断のほか、新たに感染症に伴う学級閉鎖や入園(入学)式、卒園式が追加されました。

労使協定を締結することにより、週の所定労働日数が2日以下の労働者は対象から除外することができるほか、国際路線等の客室乗務員、遠隔地で行う業務、流れ作業方式や交替制勤務による業務などの労働者については、時間単位での取得の対象から除外することができますが、1日単位での取得を拒むことはできません。また、今回の改正により、労使協定によって「継続雇用期間が6か月未満の労働者」を対象から除外することはできなくなったため、このような規定を置いている場合は運用の見直しが必要となります。

指針では、子の症状や勤務の状況などの実態に対応することが想定され、時間単位での」休暇の取得(いわゆる「中抜け」)や、時間単位での休暇取得が困難な業務に従事する者にも半日単位の取得を認めるなど、弾力的な利用に配慮すべきことが求められています。看護休業の取得にあたっては、労働者の勤務や生活の実態を知る上司などの理解ときめ細かな対応が必要となってくるといえるでしょう。

子の看護休暇については、今回の改正にともなって就業規則(育児・介護休業規程)の改正が必要となります。実務的には、厚生労働省が公開しているモデル規程によるケースが多いと思いますが、改正にともなって申請書式なども規定例なども合わせて変更することが必要となるため、自社で独自の書式を採用していたり、特殊な運用をしている場合などは、細心の注意を払うことが求められるでしょう。

(小岩 広宣/社会保険労務士法人ナデック 代表社員)